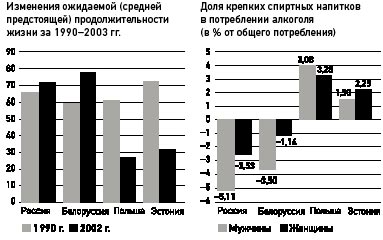

| Поделиться статьей: | Статьи  Мир сегодня > Прошлое столетие было для нас веком стрессовТатьяне БатеневойУченые Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного планирования РАН под руководством доктора экономических наук Анатолия Вишневского завершили масштабное исследование "Демографическая модернизация России: 1900-2000". Его выводы сенсационны: многие наши представления об истории и демографии страны являются мифами, многие сегодняшние проблемы начались десятки лет назад. Анатолий Вишневский рассказал об исследовании обозревателю "Известий" Татьяне Батеневой.известия: От демографов обычно ждут прогнозов на будущее. Почему вы предприняли столь глубокое, на сто лет, погружение в историю России? Анатолий Вишневский: Демографические процессы - долговременные, сегодня мы во многом пожинаем плоды того, начало чему было положено век, а то и больше назад. В конце XIX века в связи с развитием экономики и медицины Европа перешла на новую демографическую модель общества: началось быстрое снижение смертности, за которым последовало и падение рождаемости. В России же старая модель держалась вплоть до 20-х годов ХХ века. известия: Но зато потом советская система здравоохранения резко улучшила эти показатели, и это до сих пор является предметом официальной гордости. Вишневский: Такова официальная версия, но это в значительной степени миф. Тенденция снижения смертности, увеличения продолжительности жизни была общей для многих стран и не могла обойти СССР. Но у нас эти показатели в целом были значительно хуже. Подлинных цифр тогда не публиковали, Сталин в своих выступлениях лгал, но сегодня все эти данные доступны. У нас действительно сокращалась младенческая и детская смертность, но вот смертность взрослых оставалась очень высокой. На Западе ее снижение было связано с повышением ценности жизни - человек сам заботился о своем здоровье, о своих детях, семье.  У нас же ценность человеческой жизни в те годы сошла почти на нет. Общий итог демографических потерь от всех катастроф первой половины минувшего столетия в нашем исследовании оценивается в 76 млн человек - целая Россия начала ХХ века. Эти потери "съели" весь тот выигрыш, который обычно дает так называемый демографический переход за счет того, что смертность начинает сокращаться раньше рождаемости.  известия: Ценность жизни мы осознали после Великой Отечественной? Вишневский: Тоже не очень. После войны детская смертность резко снизилась в связи с появлением антибиотиков, но смертность взрослых все еще оставалась почти на уровне начала ХХ века, а вскоре мы стали отставать и по детской смертности. До середины 60-х продолжительность жизни у нас еще росла, а потом началось то, что можно назвать "кризисом смертности". На фоне непрерывного роста продолжительности жизни в западных странах в России она стагнировала или даже сокращалась. Эта тенденция сохраняется и до сих пор, она внесла свой вклад в счет наших демографических потерь. Если суммировать все потерянное за столетие, то набирается около 140 млн человек - еще одно нынешнее население страны. известия: Стало быть, смертность начала у нас расти еще до экономических реформ конца ХХ века и кризиса здравоохранения? И не с этими причинами связана сверхсмертность взрослого населения России? Вишневский: Дело не в кризисе здравоохранения, а в обществе, которое не умеет ценить человеческую жизнь. Стереотипы массового сознания накладывают отпечаток и на поведение власти. У нас в мирное время Дума принимает по сути военный бюджет, мы тратим огромные средства на безопасность, но сама необычайно высокая для современной страны смертность говорит о том, что безопасности-то как раз и нет. Главное, что отличает нас от других стран, - это непростительно высокая смертность взрослого трудоспособного населения, особенно мужчин, от так называемых внешних причин: самоубийств, травм, отравлений, убийств. От них только с 1990 года мы потеряли не менее 4 млн человек! У нас высочайшая ранняя смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы переломить ситуацию, многое надо сделать, но если бы спросили меня, с чего начать, я бы сказал: с борьбы с пьянством. известия: Главная причина высокой смертности, по-вашему, пьянство? Вишневский: Боюсь, что да. Конечно, не стоит все сводить к этому, не надо упрощать. Но вина пьянства несомненна. С 90-х годов тренды смертности, еще недавно сходные у нас и в странах Восточной Европы и Балтии, стали расходиться: у них продолжительность жизни стала расти, а у нас по-прежнему сокращается. И пить они не стали меньше, но изменилась структура потребления алкоголя. К примеру, в Польше, Эстонии резко сократилось потребление крепких напитков в пользу вина и пива. А у нас или в Белоруссии, наоборот, выросла доля водки. Один Бог знает, за сколько жизней она в ответе. Но общество не хочет видеть этой проблемы, как и многих других. Мы ведем себя самоубийственно. известия: И каков же ваш прогноз? Вишневский: Не хотел бы демонстрировать легковесный оптимизм, пока никаких позитивных сдвигов я не вижу. И все же другого выхода у нас нет. Демографическая ситуация ухудшается, она постоянно напоминает о себе, и она заставит научиться ценить каждую жизнь и довести до логического завершения ту модернизацию смертности, которую успешно осуществили все развитые страны. Оригинал статьи находится на сайте "Известия Науки" Обсудить статью в сообществе читателей журнала "Человек без границ" Подписаться на журнал "Человек без границ" Журнал "Человек без границ". При цитировании материалов ссылка обязательна. Mailto: admin@manwb.ru __________ ___ |